每一座城市,都有属于自己独特的历史和印记。对于遵义,“三线建设”绝对是一个嵌进历史的重要符号。

遵义,一座四面环山的小城,工业经济持续领跑全省,GDP位列西南非省会城市第一,成为贵州工业挺拔的脊梁。能取得这样的傲人成绩,不得不从1964年那个重大国家战略说起。

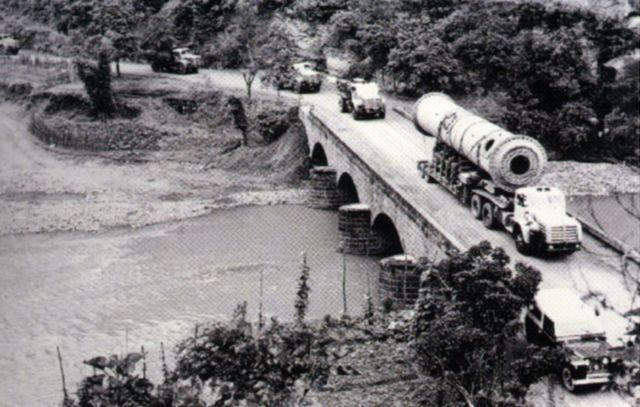

三线建设运输设备

上世纪60年代初,随着国际形势的演变,我国周边出现了严峻的局势,“三线建设”应势而生,主要目的是应对可能发生的侵略战争。历史证明,三线建设是中国工业建设史上一次规模空前的工业大转移。

1964年,中共中央作出“三线建设”的重大战略决策。采取“靠山、分散、隐蔽”的方针,以“备战、备荒、为人民”为重大战略思想。

地处内陆腹地的遵义,山脉绵延,沟壑纵横,自然环境良好,矿产资源丰富,工业、农业基础较好,成了建设战略后方的理想地区。

一呼百应,到祖国最需要的地方去。响应国家号召,全国各地的建设者从四面八方奔赴艰苦卓绝的“三线”建设。人力400万,财力2050亿,项目1100个。

近十万热血男女,怀着为中国国防科技事业和工业奉献青春的热情,从上海、南京、北京、天津、大连、长春、沈阳、哈尔滨、长沙、西安等地,朝着群山环绕的遵义奔赴而来。

一场史无前例、轰轰烈烈的三线建设在黔北大地拉开了帷幕。

赤天化厂区一角

经国务院批准,在遵义地区原遵义市、遵义县、绥阳县、桐梓县、赤水县建设○六一基地、长征电器基地和隶属○一一基地的天义电工厂、隶属○八三基地的新南风无线电厂(3264厂)、东风机械厂(3194厂),中国人民解放军五七○七厂、赤水天然气化肥厂以及遵义医学院,油料配备库(6681油库)、战备物资储备库(258处)、乌江渡水电站、川黔铁路等重点建设项目。

一时间,遵义来了好多外地人,他们操着天南海北的方言,选址建厂,平山垒土,建起了一座座只有数字代号的红砖工厂,将一条条泥泞小路变成了康庄大道,在工厂里开设了商店、学校、医院。

在原“3536”职工周顺祥的记忆里,他们从上海刚到厂址的时候,房子、马路都没有修好,大家一起搬石头、搬红砖修路建厂,条件很艰苦,但是大家很快乐,每个月都有篮球比赛,还要放露天电影。

为了支持三线建设,遵义市积极协调场地,征拨土地1万余亩,划拨和借用民房5.6万平方米,用于三线重点项目建设。

梅岭厂电池生产

从图片资料上清晰可见,遵义当时的“青年路”还是农村模样,青瓦木房,泥泞小路。主要来自上海的三线职工在这里建起了红砖厂房,种下了从上海带来的梧桐树,上海女士带来的“上海头”一时风靡遵义,“进门要换鞋”的习惯也改变了遵义人,“青年路”变成了人人熟知的“上海路”。如今,梧桐树仍然挺拔在上海路上,讲述着上海人支援遵义三线建设的故事。

上海路、天津路、大连路、沈阳路……老地名是历史的载体,刻录着曾经的历史和记忆。

遵义医学院所在的路段叫大连路。1965年,抗日战争胜利后中国共产党创办的第一所医学本科院校——辽宁省大连市大连医学院迁至遵义,为遵义地区的医药卫生和教育事业作出了重大贡献。

1982年开始,内迁人员陆续北调使遵义医学院师资极度匮乏,一度陷入困境,以外科专家陈荣殿为代表的50余位老教授、老同志为遵义医学院发展选择扎根遵义。他去世后将遗体捐献,作为手术标本。

遵义人民没有忘记他们。陈荣殿教授去世后,遵义医学院在院内小山为他树立了纪念碑。他捐献的胃器官做完手术探索后已敬存学校“生命科学展览馆”。

遵义碱厂全景

六十载弹指一挥间,三线建设早已尘埃落定,061、011、083、3531、3635、3655……这些数字注定已经载入史册,化成一个特殊时代的工业符号,留下了“艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献”的“三线精神”。与遵义会议精神、新时代贵州精神一起,构成了贵州在革命、建设和改革时期的精神谱系。

历史是最好的教科书。漫步三线厂房改建的遵义市1964文化创意园、3536文化创意园,感受老三线企业贵州钢绳厂、贵州中航电梯有限责任公司的浴血重生,仰望三线职工种下的一排排挺拔的梧桐树,它们承载的三线精神,时时浸染着生活在遵义的每一个人。

全媒记者:涂林念

编辑:赵婧耘

编审:郑礼志